全コンテンツを閲覧できる無料トライアル(15日間)をぜひお試しください。

申し訳ございませんが、お客様のブラウザには完全に対応しておりませんオプションがありましたら、新しいバージョンにアップグレードするか、 Mozilla Firefox、 Microsoft Edge、Google Chrome、またはSafari 14以降をお使いください。これらが利用できない場合、またサポートが必要な場合は、フィードバックをお送りください。

この新ホームページへのフィードバックを歓迎します。ご意見をお寄せください(新しいタブ/ウィンドウで開く)

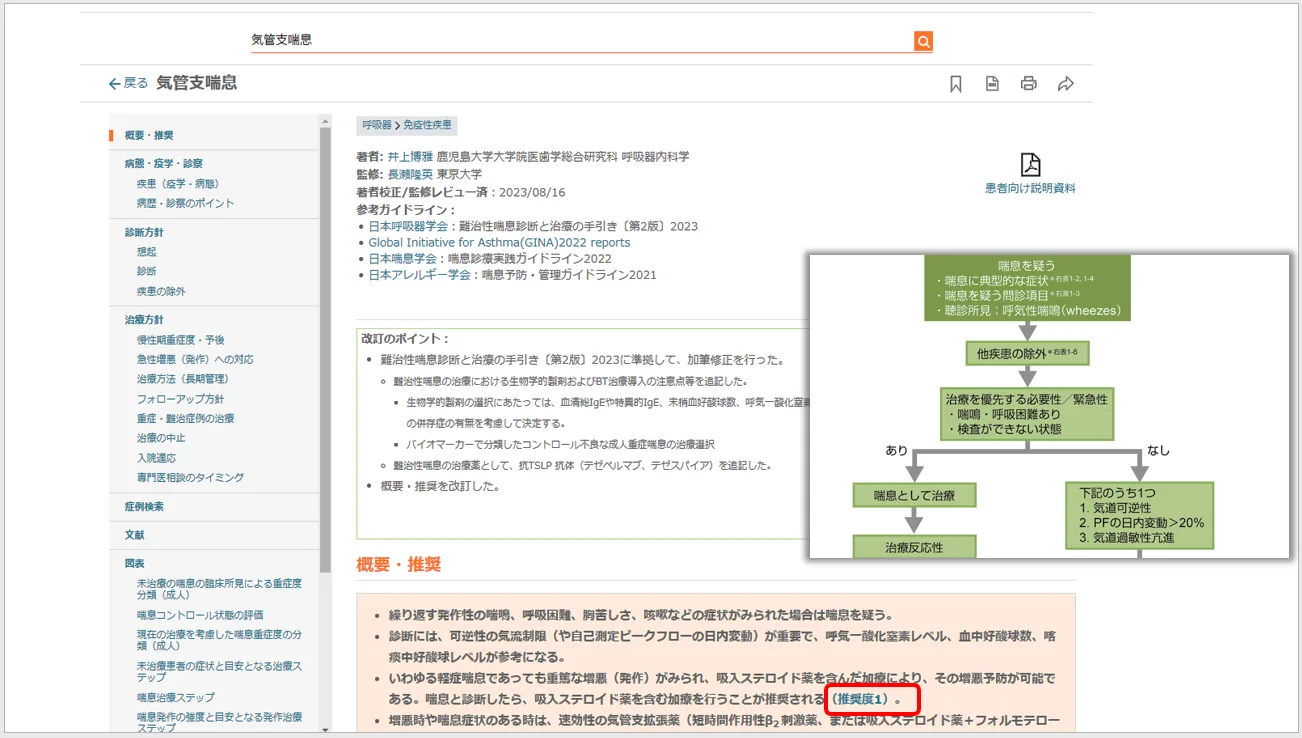

「今日の臨床サポ―ト」はエビデンスに基づく二次文献データベースです。国内のエキスパート1,400名により、日本の医療制度に準じた最新情報を提供します。冒頭にサマリを記載し、フローチャートや図表で見やすく表示。また、優れた検索機能で、日々の診療の意思決定を支えます。高い頻度で更新する最新情報には、電子カルテ端末などからもいつでもアクセス可能。確かな情報を病院全体ですぐに確認できるため、「働き方改革」や「チーム医療」に貢献します。

疾患、症状、薬剤名、検査情報から初診やフォローアップ時の治療例まで、日常診療を網羅する内容を国内エキスパート約1,400名による書き下ろしで記載。国内の適応症・用法容量に基づいた処方例、日本の医療制度に準じた記載のため、臨床現場ですぐに適用できます。

国内外のガイドラインやエビデンスをレビューして引用文献を明示、推奨文の根拠となるエビデンスの解説や各エビデンスの推奨度を記載

PubMed へもリンク

テキストだけでなく、フローチャートや図表、画像を使ったわかりやすい記載、格付けした推奨や実際の処方例が豊富、さらに、優れた検索機能で臨床現場の迅速な意思決定を支援します。

診断や治療の大まかな流れなどをつかみやすい

優れた検索機能で、必要な情報にすばやくたどりつける

国内外のガイドラインの更新、重要なエビデンスの発表、新薬の承認などを編集部が毎日モニターして情報をタイムリーにアップデート。

ガイドラインの更新から最短2カ月で更新、薬剤情報は毎月更新(インターネット版)

各分野の著名な医師による実際の処方を豊富に掲載。ジェネリックを含む全ての治療薬情報や添付文書が参照可能

疾患・症状、診断・治療方針をメインに、検査情報や薬剤情報、診療報酬点数、患者向け説明資料まで、豊富な情報が1つのデータベースに。電子カルテ端末やインターネット端末から、いつでもどこでも確実な情報にアクセスできます。

医師、看護師、メディカルスタッフの業務を効率化

職種間の知識共有によるタスクシフティング、チーム医療にも貢献

【医師】 専門外の知識や、最新エビデンスを日本語ですぐに確認して日々の診療に役立てられます。

【研修医】 日本のエビデンスに基づく医学情報の確認ツールとして、不明点をすぐに調べられます。

【看護師】 看護計画立案のための情報や疑問を日本の臨床医が執筆した臨床レビューから調べられます。

【薬剤師】 添付文書のほか腎機能別用量や小児、授乳婦に関わる薬剤情報、イレギュラーな薬剤オーダーの際に治療方針を確認できます。

【メディカルスタッフ】 退院支援時など、質疑応答のために疾患情報や診療報酬点数を確認できます。

この度の令和6年能登半島地震により被災されました多くの方々に心よりお見舞い申し上げます。

能登半島地震の被災者のケアをしている医療従事者の方々を支援するため、エビデンスに基づく医療情報データベース『今日の臨床サポート』へのアクセスを無償提供いたします。

『今日の臨床サポート』は、約1,400の疾患・症状概要、診断・治療方針、薬剤情報などが掲載されており、モバイル端末からも利用できます。特に、災害時に不慣れな疾患を診療するような状況などにおいて有効に活用できます。

院内の電子カルテ端末・オーダリング端末など、イントラネットからアクセス可能。医師だけでなく、看護師、薬剤師、メディカルスタッフなど、多職種で利用できます。 エビデンスに基づいた確かな情報をすぐに確認できるため、臨床現場での迅速な意思決定を支えます。また、院内スタッフも必要なときに情報をすぐに確認できるため、調べものにかかる時間の短縮、医療の質の向上、チーム医療にも貢献します。

インターネット版で、パソコン、スマートフォン、タブレットからいつでも、どこでもアクセスできます。国内の実情に応じた最新のエビデンスで、あなたの日常診療を支えます。 全コンテンツが閲覧できる、15日間無料トライアルをぜひお試しください。

導入事例 【市立東大阪医療センター様】 「誠実な医療」実現のために、労働環境整備や職員の技術向上へ投資を 「今日の臨床サポート」導入前の課題は、“調べものをする際の非効率性”と“情報の信頼性への懸念”。導入後は、電子カルテと「今日の臨床サポート」を連携し、カルテを見ながら疾患情報などを参照できるようにしたり、疾病のみならず診療報酬や薬剤に関する情報も同時に調べられるようになったことで、全職種で業務の効率化を実現、エビデンスベースの「今日の臨床サポート」を情報元に用いることで、情報の質と信頼性を担保できるようになりました。 事例の詳細を見る(新しいタブ/ウィンドウで開く)

市

市立東大阪医療センター様

ハンドブックでは薄すぎる、ガイドラインや原著では厚すぎる... というようなジレンマを解決するため、「今日の臨床サポート」では各疾患のエキスパート1,400名が最新のエビデンスを分かりやすい形で解説。多くの文献に裏打ちされた本文と、豊富なフローチャート・図表・処方例で、“詳しさ” と “使いやすさ” の両立を実現しました。 ご自身の担当症例のみならず、他科の先生方とお話しされる際にも、すばやく各疾患の診療スタンダードを把握できます。

いくつも並ぶ似たような記事、正しいキーワードに頭をひねる... というような検索のお悩みはないでしょうか。「今日の臨床サポート」の検索エンジンは、キーワードから先生方のおかれているシチュエーションやクリニカルクエスチョンを逆算し、数ある記事の中から関連情報を抜き出し表示。さらに、同じ疾患における記事の重複を最小限に抑えることで、見つけやすさをさらに向上させました。 探しもので時間を無駄にすることなく、効率的に確認できます。

200を超える学会ホームページを編集部が毎日巡回。ガイドラインをはじめとする最新エビデンスの発刊に目を光らせ、エビデンスの更新から関連記事へ最短2カ月で反映しています。

毎日発表される大量のエビデンス。ご自身の専門分野だけならまだしも、あらゆる診療分野についてアップデートし続けるのは至難の業です。Practice Update ニュースレターでは、日々の臨床を変える重要なエビデンスやガイドラインの変更点をぎゅっと凝縮した形でお届けします。月に1回、わずか数分。これに目を通すだけでもう専門外の大切な進歩も見落とすことはありません。最新情報が確認できる、Eメールニュースレターのお申し込みはこちら(新しいタブ/ウィンドウで開く)。

「今日の臨床サポート」:資料ダウンロード・関連情報

監修者・著者一覧はこちら(新しいタブ/ウィンドウで開く) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 収載コンテンツの一覧は以下のリンクよりご覧いただけます。

薬剤リスト<調整中>

診療報酬点数 *検索機能のお試しや、収載コンテンツを一部閲覧できます。ぜひ、こちらより(新しいタブ/ウィンドウで開く)お試しください。 また、収載コンテンツのすべての内容を確認するには、「15日間の無料トライアル」 (新しいタブ/ウィンドウで開く)をご利用ください。